互联网“35岁陷阱”:欲望、人性与灰色空间

作者 | 谢芸子 宋婉心

来源 | 36氪

让互联网大厂引以为傲的扁平化架构,推动着企业机器高效运转,带来了市场份额的急速扩张,副作用则是权力下放后,越来越多的大厂打工人,被困在了欲望的牢笼里。

在互联网行业“混迹”了十余年,周扬2017年离开了以“快速轮岗制”著称的搜索引擎公司。负责预算审批的他见惯了蝇营狗苟之事,“行业内几百万、几千万的贪腐”对周扬来说也不算什么大场面。

尤其是近几年,随着互联网企业相继进入业务调整期,“互联网寒冬论”沸沸扬扬,降本增效成为聚焦点。大厂自曝的腐败案件涉及人数之多、公开程度之高,较之以往,十分罕见。

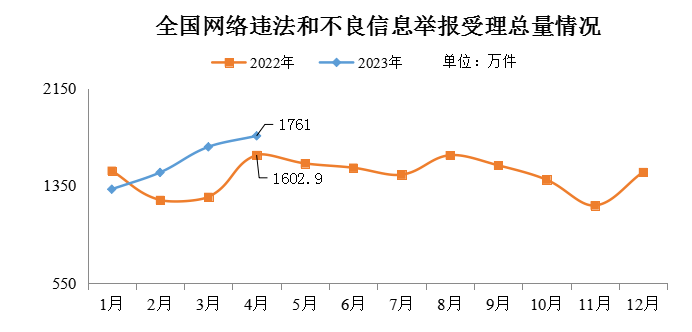

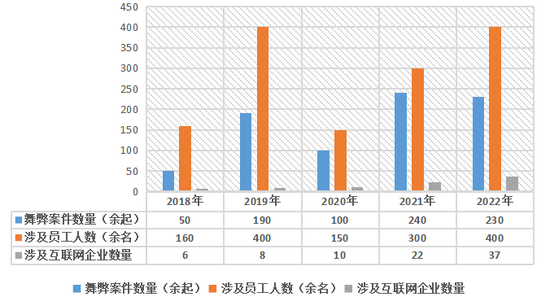

据南方都市报《互联网反腐反舞弊报告》,2021年,曝出舞弊案的互联网公司共22家,涉及案例超过240起,同比增长153%;超过300名员工被开除或移送司法机关,较前一年翻倍。2022年,数字再次增长:涉案公司37家,受罚员工超400名。

36氪根据“南都数据新闻”发布的《互联网反腐反舞弊调查报告》整理制图

涉案金额之高也侧面证实,财富向互联网快速集中的过程中,对“权力变现”的渴望是如何让人疯狂的。

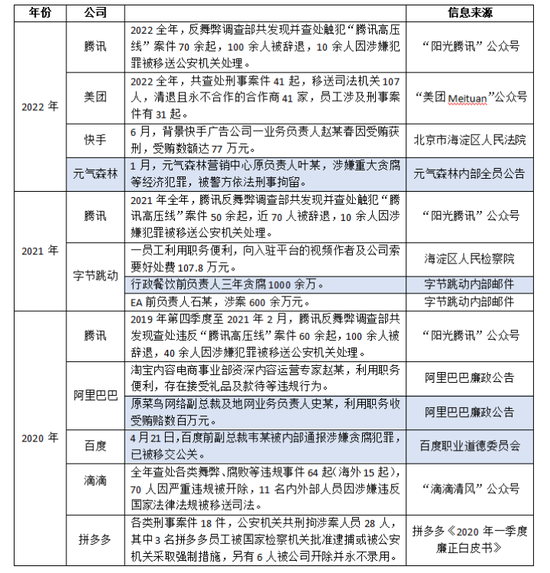

几个典型的案例是,2020年,字节跳动餐饮专家的高某,三年间向两家供应商索贿高达1024.7万元;次年,前滴滴科技高级技术总监于某,也通过职务之便,在招标期间受贿797万元。

2020至2022年,互联网企业自曝的贪腐事件

36氪根据公开资料不完全统计

以周扬多年摸爬滚打的经验来看,曝光出来的数百起案件足以让外界瞠目结舌,但也只是整个生态的冰山一角。尽管大厂们否认群体性腐败,互联网行业却已是积重难返。

年轻人被关进“欲望牢笼”

在互联网行业,烧钱的内容业务向来是腐败重灾区,和影视产业挂钩的视频平台尤甚。

2015年,前腾讯在线视频部总经理刘春宁被捕,被指控操纵腾讯采购剧《自古英雄出少年》的评级,并从中受贿143万元。2021年,前腾讯视频制片人张萌因涉嫌受贿被带走调查。

巧合的是,刘春宁和张萌被带走时,都不到40岁。

张萌出事时,更是刚刚摸到平步青云的门槛。此前一两年,他频繁出入颁奖典礼,2020年第三届初心榜颁奖典礼上,他手握“杰出平台型制片人”奖杯回忆起自己的“初心”——“2002年刚踏进中戏的时候,就有一个非常明确的想法,这辈子就要干影视行业了。”

说完这话的第二年,张萌被带走调查。

事发时,他已加入腾讯7年。这7年里长视频平台高速建立起话语权,张萌抓住了进入行业的最佳时机,也一路顺畅地加官晋爵。欲望蒙心的后果是,上行通道戛然而止,他面对的只剩一堵冰冷的高墙。

2023年1月,在腾讯发布的反舞弊通报中,张萌的调查情况位居首位——“利用职务便利,为外部公司谋取利益,并收取外部公司好处费……判处有期徒刑三年。”

过去十几年,互联网企业蒙眼狂奔式的扩张,为灰色手段提供了足够大的空间。

周扬向36氪感叹,在行业扩张期,当互联网企业将有限的资源全部投入到无限的发展中时,过程中的很多隐患被忽略了。“预算的绝对值越大,腐败就越多。”

生活在一个扩张的时代,人都可能被很多力量推着走。张萌和刘春宁都是典型的例子。很幸运,他们的职业上升期恰逢影视行业的扩张时代;不幸的是,外部力量最终将他们吞噬。

扩张来得快,消失得也快。

当市场迅速饱和,互联网刹闸进行降本增效时,曾经乘势而起的“35岁中层”,成为最先被公司抛弃的对象。由此带来的对未来的极大不确定性,让越来越多中层萌生出“早捞一笔是一笔”的心态。

“今天我再忠心耿耿,也有可能哪一天被你踹了。”周扬说出了互联网中生代的心声,“这些年工资涨幅不大,房价、物价又在蹭蹭上涨。”

“原来是55岁贪腐,这几年35岁成为明显的‘警戒线’。”一位近检查院人士在和36氪交流时表示,包括互联网在内的众多行业,贪腐年轻化的趋势越来越明显。

究其原因,一方面,互联网的中坚力量集结了大量中青年;另一方面,行业短时间内掉头向下的不确定性,正不断重塑互联网年轻人对金钱的态度。

如果说,以80后为代表的互联网“老人”,对“吃拿卡要”往往表现得更隐蔽,周扬在创业后发现,“现在的年轻人完全不掩饰”,在要求“返点”“好处费”时表现得极为坦然和赤裸。

周扬和一些互联网企业的合作项目动辄几十万、几百万,“但凡需要对方花钱,90后对接人会直接问,那你能给多少返点,不脸红、很从容,似乎这是再正常不过的事。”

有90后大厂运营人员告诉36氪,自己认识的同事,贪腐的原因是沉溺网络博彩,欠下了大量的信用借贷。“只要博彩欠账,账单金额至少6位数起步。”

对于互联网年轻一代在灰色地带大胆游走这件事,制片人孟帆深有同感。

去年他拿着自己的短剧项目,四处寻求平台合作。终于和某视频平台推进到拟定合同关头,该平台一名90后的运营人员伺机主动暗示:“给我些好处,我能给你一些合同之外的资源,比如首页推广位。”

孟帆的项目规模多在几百万元起,“一个小年轻”要求的“好处费”也达数万元。但对于这样的“开价”,他的第一想法竟是“可以接受”。

“只要有竞标,就有油水,要想从人家(视频平台)那里拿项目的话,都得有点手段,要不然办事都没法办。”孟帆感叹。

前十年里互联网大厂起高楼,把台子搭得高大宏伟,年轻人趋之若鹜的盛景无需赘述。互联网高台上,扁平化、快速升迁、期权红利等优越条件帮年轻人营造好了造富梦,但现实社会中的财富固化却泼了他们一身冷水——上升通道依旧只属于极少数人。

于是,在预期落差和动荡环境的共同发酵下,年轻人一步步被关进欲望牢笼。

反腐困难重重

互联网腐败的“锅”不能全都推给年轻人。

大厂凭借流量掌控及资本,迅速垄断了资源与权力。话语权与供求关系的高度不平衡制造了寻租空间,以一种难以被察觉的猎物姿态,诱人陷入腐败漩涡。

钱的流向引导着人们的欲望。前几年大厂手拿钞票争抢进军的直播赛道,便是很好的例证。

2020年时,直播带货竞争达到顶峰,在这个马太效应极强的赛道,大大小小的商家都想挤进头部主播直播间,但很显然,坑位有限、成本极高。正是因此,不少商家打起了行贿平台小二的主意。

一位头部短视频平台内部人士告诉36氪,直播带货最火那阵,隔段时间就会收到公司反腐的邮件,公司一连开除了好几个受贿的小二。

由于举报过于频繁,公司不得不主动展开内部自查。“重点审查的,是开销较大但ROI不高的几个带货行业,比如服饰和3C,都是2020年到2021年扩张最快的,也就查出了最多的受贿案件。”

作为“清水衙门”的技术人员,程序员李非然此前的职业生涯中,从未遇到贪腐事件,直到他跳槽到国内TOP2云计算厂商。

刚进入公司时,为了测试产品,李非然曾经手一个虚拟服务,本想借机与竞标成功的供应商加强合作,但接下来故事的走向,超出他的预料。

推进项目的过程中,供应商一直推迟会议,工作对接也总是找借口搪塞。最夸张的是,这家供应商仅派遣过两名在校生水平的技术人员来测试产品。

一切都让李非然不解,“你不能说人家没做服务,但是非常敷衍,最多完成了全部工作的2%。我后期看了报告,基本是杜撰的内容。”

多方打探后,背后勾当浮出水面。

“这个供应商和我的直属VP有关联,依靠‘裙带关系’,这家公司得以竞标成功,而双方达成的交易,涉及金额高达850万元。”李非然说道,“我们程序员吭哧吭哧敲代码,一辈子也赚不到这么多钱。”

情绪很气愤,但身体很诚实。李非然想到“铁打的VP,流水的兵”,还是选择了沉默。

他解释,自己不举报,一是因为没有直接证据,二是为了不卷入到权力斗争,也不想被扣上“把直属领导送进监狱”的帽子。

腐败深藏于水面之下,“举报”自然是反腐最重要的切入口之一。

程欣是老一代采购人,她所在的互联网公司算是“千团大战”的胜利者。她告诉36氪,采购的贪腐被发现,90%都是因为内部分赃不均而相互举报。

在她的介绍中,采购的贪腐大多有两种行为:一为供应商的准入标准不统一、执行过程不透明;二则是在企业招标的过程中,采购人员有刻意的泄露数据的行为。这两方面从数据上很难被发现,企业想要打击采购的反腐,只能通过举报的线索去回顾整个过程。

从监察程序来看,举报是第一步,但举报到立案调查之间,仍隔着道道鸿沟。真正能被调查的贪腐案件永远只是冰山一角。

警校毕业后,朱喆去了一家互联网小厂的监察部门工作。这家企业巅峰期共有3000名员工,配备了7名监察人员。他告诉36氪,部门每周都能接到员工举报两到三起,但被警察局立案的案件不超过10%。

“企业在发现员工贪腐后,会直接向法院提起‘刑事自诉’,在这一过程中,但凡证据存在一点瑕疵,法院都不予立案。一旦被驳回,就只能走周期更长的民事诉讼。”

朱喆说,“大部分内部举报的内容很浮夸,说一个人受贿几百万,却没有任何证据,要么就是所谓的‘男盗女娼’,连权色交易都达不到的琐事。”

理想情况下,相比内部举报,供应商、竞争对手提供的信息可能更高效。至于现实中有没有人愿意扮演正义检举的那一方,基于现有的行业生态,答案可能并不乐观。

以头部视频平台为例,大平台聚集了行业九成的流量,产业链上缺乏话语权的小公司,只能给他们打工。加之行业整体供大于求,小团队通过常规竞争手段来达到目标的门槛被无限拔高。

因此产生的一种行业现象是,不乏有从业者举报或声讨资方及部分影视公司老板的案例,但基本没人声讨互联网平台。

用制片人孟帆的话来说,就是“不敢,得罪平台相当于把自己的路都堵死”“我们都是求着平台去找项目”。

对于受贿的定义,也长期边界模糊。孟帆观察到,“企业监察部门、财务审计部门,对于员工小额的行受贿,一般会睁一只眼闭一只眼”。

反腐过程像是一个漏斗,“举报”到“立案”,九成的案件会被筛走,“立案”到“举证”,又会有大比例的案件因举证困难而得以逃脱。

互联网“蛀虫”现形记

2015年,老刑警严谨离开体制内,加入某互联网大厂,“从0到1”构建起了监察部门的组织架构。

在严谨这一波专业人士加入前,互联网的监察人员主要来自传统行业的财务审计,或是法务岗位,不具备有效打击贪腐的资源、刑侦知识与理论基础。

拥有10年刑侦经验的严谨,针对“举证”这一环节的难点,形成了自己的方法论。

他向36氪举例,现金流最大的项目组或是部门是筛查重点。“如果老板直接下达指令,某大区要率先实现盈利,监察的工作重点就会集中在这一大区。层层筛选后,从面到点,最终落到几个人头上。”

为了搜集嫌疑人员的证据,严谨会伪装成供应商或是合作方的身份私下接触,慢慢套话,收集证据。

在企业的敏感部门或是业务线,严谨也会安插一些值得托付的“线人”。一个人值不值得信赖、思路清不清晰、能否成为他的“线人”,“通过气场就能感觉出来”。

鉴别有效证据、梳理关键的证据链条,是有公安或检察院背景的工作人员不可替代的优势,但由于不可抗力,这样的“取证环节”正在变得越来越困难。

一家全球知名的互联网大厂,2020年在打击腐败的过程中,利用了技术手段获取了员工的IP地址,侵犯了个人隐私,在海外掀起轩然大波,成为知名的公关事件。

由此引发的连锁效应是,部分互联网大厂打击贪腐的力度大大降低,同时也在自查以往的反贪过程中是否出现了违法现象。

36氪得到的消息是,这家互联网大厂在国内的监察部门已经拆散,不再做刑事案件的打击。

尽管互联网反腐遭受波澜,但从大环境看,篱笆实际上是越扎越紧。

据2021年3月1日起实施的刑法修正案,将非国家工作人员受贿罪的最高刑,从原来的15年有期徒刑提高到无期徒刑。入罪门槛也发生了变化,自2022年5月15日起,非国家公职人员的入罪标准与受贿罪一致,统一规定为3万元。

大大小小的贪腐员工见了不少,严谨也有过“不忍心”的情况。有人被抓后谈及贪腐的原因,是“孩子上学着急买学区房、父母生病急需用钱”。

严谨认为,企业打击贪腐是要讲究“法理情”。如果员工真有困难,合乎情理的企业会尽可能去帮忙,劳苦功高的,出狱后也会得到相应的保障。

但人心是一个无底洞。“你不能要买别墅我也同情你,孩子也不是非要上重点学校。”

有人生活所迫,也有人占尽便宜。严谨曾遇到过“老鼠屎”一样的贪污案例,“没有上升到刑事责任,但却耗费了极大心力。”

一家被业内冠以“极度节省”互联网公司,出现了这样一名中层:为了贪污加班补助,他要求团队中的所有员工把加班补助都报满,一个月能报31天,审批通过后,再要求下属把所有钱都转给自己。

甚至日常吃喝也不放过。这位中层喝咖啡会多带走一杯,发票上写着“业务招待”;去盒马买自己吃的零食,发票上写着“团建费用”;出差永远要求五星级酒店,超标了就虚构出差人数。

以严谨的经验看来,这种“贪腐”像是一种心理疾病,没有太高技术门槛,只想着占尽企业便宜,“和一些人去公共卫生间偷纸没有太大区别”。

“因为这位中层触及了众怒,公司没有人愿意和他共事,几乎每位举报人都掌握他无数的‘罪证’,收集证据的过程十分琐碎、繁杂。”严谨回忆道。

人性的拉锯:“离职后,只有钱是真的”

寻租空间的大小,不完全取决于权力的大小,而在于所处位置与负罪感心态之间微妙的平衡。

采购在接触供应商的一线工作,手中的权利,刚好足够决定一家供应商的去留和赚钱多寡。这类存在一定管理灰度的岗位,往往最能体现人性的复杂。

早些年间,采购拿1%-2%的返点是行业默认的“正常收入”。但程欣目前所在的企业,给采购员工制定的红线是200元,超过这个标准的伴手礼或是现金,两个星期内没有上报就是违规行为。

程欣从来不否认“十个采购九个贪”的说法,甚至就连她自己能够成为主管也是“捡漏”一场反贪斗争的结果。

如今身居高位,最让自己担心的是,员工私下收受贿赂,演变成一种风气。

“如果哪个高层收受了2000万的贿赂,大家不知道就算了。怕的是今天有人拿了500元、明天又有人又拿了2000元,逐渐形成‘铺垫效应’。”

对于普通员工,腐败造成的最大伤害是打破财富分配、社会地位与个人发展的相对公平。对于企业发展而言,贪腐则能蛀空公司,攸关存亡。

此前马化腾谈及腾讯的反腐,也曾表示,很多业务做不起来,并不是因为管理者问题,也不是业务方向问题,而是贪腐漏洞太大,业务被掏空了。

类似情况在互联网大厂并不少见。朱喆所在的公司,几个供应商曾用钱控制了业务线人员,时间一长,整条业务线都被零星员工利益捆绑,进而影响了整个地区的产品品质。

“尤其生鲜电商大面积推行前置仓的那些年,无论是租房、土建、设备采买安装、出货,都有贪腐滋生,一个职别最低的业务员,一年也能贪腐几百万元。”朱喆表示。

很大程度上,员工行为是企业管理的产物,工作环境潜移默化地影响着每个人的行事作风。在金钱面前,这一点被无限放大。

李非然告诉36氪,从同行员工的私下交流看,TOP2互联网巨头贪腐风格不尽相同,散发着浓烈的“掌舵人”自身风格。一个贪腐的比较张扬,大家一说这家企业贪腐,就能举出好几个案例;另一个则比较内敛,贪腐肯定有,但相对低调内敛,不会那么“人尽皆知”。

周扬回忆此前供职的搜索引擎公司,“老板对于员工的信任度比较低,当自己不被信任时,相应员工也不会考虑公司利益。加之公司轮岗很快,每个人都知道早晚会走,贪一笔也就更没有心理负担。这种逆人性的管理反而让大家变成了坏人。”

贪腐究竟是不是能靠意志力克服的心魔?现实情况中,人的主观能动性或许没有想象中强大。

“企业打击贪腐最重要的目的在于提醒员工不能‘因私废公’。”严谨说道。

在严谨的观点中,企业打击贪腐最大的意义在于,在新业务快速扩张之余“打补丁”。尽可能地让员工、尤其是年轻员工在正常的职业路径上实现价值、规避人性中的恶。

但经验告诉他,反贪的过程充满纠结和取舍。只要有权力寻租的空间,贪腐就是“零次和无数次”的博弈,但如果“处处管制,企业只会变成一滩死水”。

“如果一个月工资就一万多,给你1000万的贪腐机会,干不干?”在各大厂有着数年工作经验的周扬反问道。

周扬所在的前司,曾有员工诱导企业花费数百万元,去购买一个完全不需要的服务,驱动力(3.110, -0.03, -0.96%)是为了拿下高达20%的提点回扣。

当发现身边的同事每人都能捞几十万、甚至几百万的时候,他也曾陷入到极不平衡的情绪。“只要诱惑足够大,‘理性人’都会动摇初心。”

“如果还在公司,并且薪资连年上涨,这种情绪还能得到缓解。但当你离开、甚至被裁掉,所有的认可成为过往,就会追悔莫及,因为只有钱才是真实的。”

这也许就是周扬给出的最后答案。